Les tempêtes - La météo en bref

Tous les hivers, des tempêtes touchent la France. Xynthia en 2010, Klaus en 2009 ou encore Martin en 1999 sont restées dans les mémoires, que ce soit par leur intensité ou leurs conséquences. Mais, finalement, comment fonctionne une tempête ?

Qu'est-ce qu'une tempête ?

Selon la définition officielle, une tempête est une zone étendue dans laquelle on retrouve des basses pressions conjuguées à des vents violents. En termes de chiffres, une dépression est qualifiée de tempête lorsque les vents approchent les 120 km/h sur les côtes et 100 km/h dans les terres. On parle alors de "cylcone extratropical". Selon la région du monde, la tempête est définie différemment. Cependant, nous resterons dans le cadre des tempêtes concernant la France métropolitaine.

Comment se forme une tempête ?

En altitude se trouve un courant d'air, nommé le "Courant Jet". Ce courant situé entre 8 et 12 km d'altitude dont les vents oscillent entre 100 et 400 km/h est le fer de lance d'une tempête. Car avant d'être une tempête, la dégradation n'est qu'un simple front. Un Courant Jet irrégulier va créer des zones de faible pression après son passage, ce qui va amoindrir la pression atmosphérique en surface. Si un front se trouve sur la gauche du Courant Jet, il va s'en trouver déstabilisé et il va pouvoir se creuser et se mettre en rotation. Il est important que le front se trouve sur la gauche, car une dépression a un sens de rotation anti-horaire. C'est d'ailleurs pour cette raison que les tempêtes sont généralement plus virulentes dans leur partie sud. Tout le déroulement de ce processus est appelé cyclogénèse.

Un cas particulier mal connu de grand public : "la bombe météorologique"

Une bombe météorologique, au sens strict du terme, a à voir avec son creusement et non son intensité, même si généralement, une bombe météorologique est plus puissante qu'une tempête classique. Une dépression de latitudes moyennes est qualifiée de bombe lorsque la pression atmosphérique en son centre diminue d'au moins 24hPa en 24h. Les bombes météorologiques les plus connues sont sans doute Martin, en 1999, et Lothar, tempête de 1999 dont la pression en son centre a diminué de 32hPa en 8h.

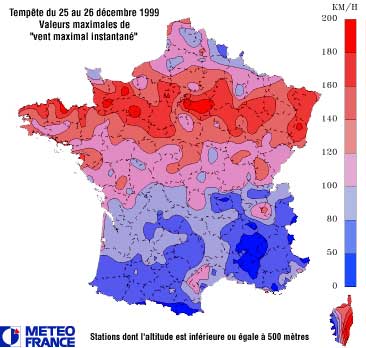

Crédit image : Météo-France

Lothar : une bombe météorologique exceptionnelle

Comme dit précédemment, Lothar s'est très rapidement creusée au large de la pointe Bretonne ainsi qu'en entrant dans les terres. La pression minimale a été atteinte vers 7 heures au niveau de Rouen (76). Les vents moyens ont parfois atteint 150 km/h sur le nord de la France et sur l'Allemagne alors que la rafale maximale sous la tempête a été enregistrée au sud de l'Allemagne à 272 km/h. Tout cela a été rendu possible grâce à un Courant Jet extrêmement puissant, estimé à 400 km/h au-dessus de Brest.

Attention à la confusion !

Concernant les deux tempêtes de 1999, beaucoup de médias ont parlé d'ouragans. Mais il n'en est rien. La bombe météorologique et l'ouragan sont deux phénomènes très distincts. Le premier se déroule en période hivernale sous des latitudes tempérées alors que le second se produit en période estivale sous les latitudes tropicales. De plus, leurs mécanismes de formation sont différents, tout comme leur alimentation et beaucoup d'autres paramètres...

À lire aussi...

Tendance météo pour le mois d’avril 2025

Nous sommes d'ores et déjà dans la 2e quinzaine du mois de mars et le mois d'avril débute dans moins de 15 jours. Quelle tendance pour le mois d'avril ?

Lire l'articleTendance météo pour le mois de mars 2025

Le mois de février est déjà arrivé à son terme et vous vous demandez sans doute quelle est la tendance pour le mois de mars ? L'anticyclone va-t-il vraiment s'imposer durablement ?

Lire l'articleÇa ressemble à quoi une France + 4 degrés ?

Le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, affirme « qu’il faut préparer » une France à + 4 degrés de réchauffement...

Lire l'articleGIEC : Nous avons toutes les cartes en main pour éviter le pire

Le GIEC tire une nouvelle fois la sonnette d’alarme sur un changement climatique, avec des impacts sur les populations et la biodiversité...

Lire l'article